La Tribu : une aventure participative qui transforme la Chambre d’Agriculture de Bretagne

En 2024, la Chambre d’Agriculture de Bretagne (CAB) a lancé un ambitieux dispositif participatif baptisé La Tribu. L’objectif ? Encourager ses collaborateurs et collaboratrices à s’impliquer davantage dans la vie de l’entreprise à travers différents outils. Retour sur cette initiative inspirante avec Sophie Bégot, Cheffe du service Communication, et Séverine Denis, chargée de communication, qui en assurent le portage.

Un contexte propice au changement

L’année 2024 a marqué un double tournant pour la Chambre d’Agriculture de Bretagne. L’institution a commencé par fêter ses 100 ans d’existence. Puis elle a finalisé la création d’un établissement unique régional, qui regroupe les quatre chambres départementales et la chambre régionale en une seule entité.

« Ce n’est pas rien, quand on fête 100 ans et que dans la même année, on change de paradigme de fonctionnement et d’identité. C’est qu’on est dans un temps historique propice au changement », explique Sophie Bégot, Cheffe du service Communication. « On ferme un livre, on en ouvre un autre ».

Cette fusion a nécessité l’harmonisation des méthodes de travail et la création d’une identité commune à tou⸱tes les agent⸱es. Elle a également encouragé la direction à repenser la culture d’entreprise, en misant sur plus de transversalité et de participation des membres du personnel. Selon Sophie, « on est certes des salarié⸱es mais on est aussi des citoyen⸱nes. Ce qu’on fait ou ce qu’on attend dans notre vie de citoyen⸱ne, on peut aussi l’attendre dans notre vie de salarié⸱e ».

Une ambition d’autant plus importante que les trois quarts des 600 membres du personnel sont sur le terrai, éloigné⸱es géographiquement de leur manager. « On avait besoin de trouver des outils qui relaient à ce management à distance. Des outils qui permettent de rendre concrète la conscience commune de faire partie d’une même entreprise », souligne la cheffe du service Communication.

C’est dans ce contexte qu’a été créée La Tribu, un dispositif participatif qui permet aux membres du personnel de proposer des idées et de débattre à travers plusieurs démarches. L’idée était de leur dire : « Faisons tribu ! Tu appartiens à une tribu, c’est celle de la Chambre d’Agriculture », explique Sophie Bégot.

Logo de La Tribu

Un dispositif articulé autour de quatre démarches complémentaires

Pour concrétiser cette ambition participative, la CAB a choisi de s’appuyer sur une plateforme iD City. Cette solution numérique permet de centraliser et d’animer différentes types de concertations.

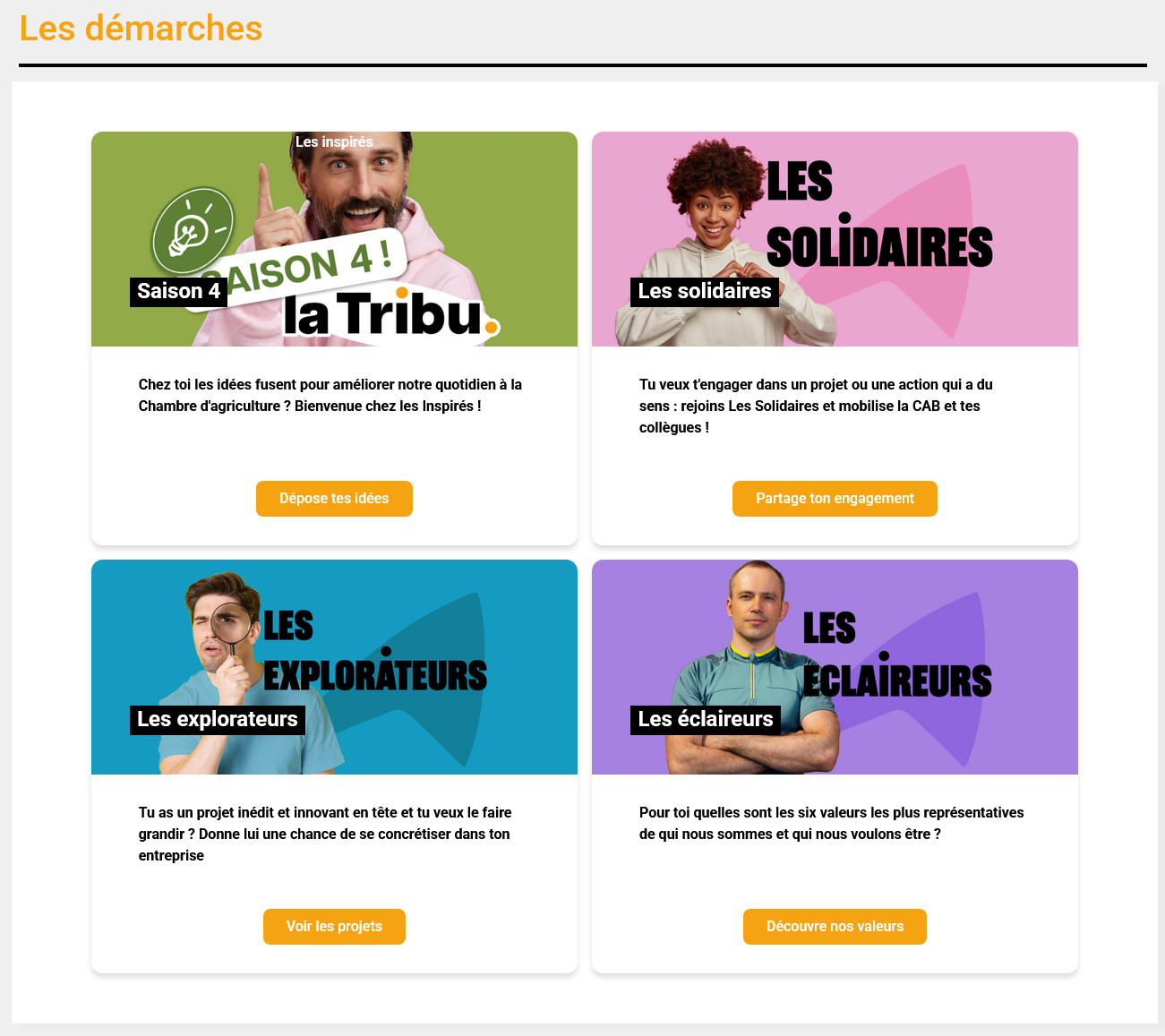

Concrètement, La Tribu se décline aujourd’hui en quatre démarches participatives :

- Les Inspirés

- Les Explorateurs

- Les Solidaires

- Les Éclaireurs

Les Inspirés : Une boîte à idées pour améliorer le quotidien

Premier volet du dispositif participatif, cette boîte à idées numérique permet aux membres du personnel de soumettre des propositions visant à améliorer leur environnement de travail.

En trois saisons, 54 idées ont été déposées, dont 27 sont en cours de réalisation. Parmi lesquelles l’ajout d’un bloc « Infos Agricoles BZH » sur l’intranet, la création d’une carte des produits locaux médaillés, l’installation de boîtes à livres sur certains sites, le recyclage de bâches plastiques en objets ou encore l’intégration de l’art dans les bureaux.

Les Explorateurs : Un dispositif d’intrapreneuriat innovant

Cette démarche permet aux collaborateurs et collaboratrices de proposer et développer des projets innovants grâce à un soutien concret de l’institution. Cet accompagnement peut prendre plusieurs formes : temps, moyens financiers, formation, tutorat, ou bien mise en réseau.

Inspirée d’expériences réussies dans d’autres Chambres d’agriculture, cette démarche s’est déroulée en plusieurs étapes :

- Dépôt des projets : 10 projets ont été proposés, dont la création d’une chaîne de podcast, le développement de lieux et de temps d’interconnaissance entre collègues ou encore la création d’un incubateur de nouvelles filières agricoles bretonnes.

- Vote consultatif : les membres du personnel ont pu voter pour leurs 3 projets préférés parmi les 10 proposés.

- Sélection des projets : 5 des 10 idées déposées ont été retenues par un jury interne.

- Constitution des équipes : les collègues intéressé⸱es ont pu prendre contact avec les porteur⸱ses de projet pour constituer des équipes de 4 à 5 personnes. « La constitution des équipes a été très mixte. Les collègues ont joué le jeu en mixant les groupes pour avoir le plus de compétences possibles pour chaque projet », souligne Sophie Bégot.

- Hackathon : pendant deux jours, chaque équipe a travaillé de manière intensive sur son projet. Elles l’ont ensuite présenter à un jury composé de membres du personnel, de membres de la direction et du Président de la Chambre d’Agriculture. C’est à l’issue de cette étape qu’un projet a été retenu : Boost’ère, un incubateur de filières agricoles d’avenir. Son objectif ? Apporter un appui au développement de projets agricoles sous la forme d’un accompagnement de la CAB en temps et en compétences.

- Incubation du projet lauréat : le projet retenu est entré en phase d’incubation, un référent projet a été désigné pour accompagner sa réalisation.

Les Solidaires : Un soutien aux initiatives solidaires du personnel

Cette démarche permet aux agent⸱es « de proposer à l’entreprise de les soutenir dans des actions extérieures qui font sens et qui sont cohérentes avec nos valeurs », résume Sophie Bégot.

Porteurs d’une utilité sociale, les projets proposés doivent soutenir une cause précise. Ils peuvent porter sur un champ d’actions varié : éducation, culture, citoyenneté, environnement, inclusion… Sophie précise : « Les collaborateur⸱trices connaissaient déjà La Tribu et Les inspirés, c’était le moment d’aller plus loin en se mobilisant autour d’un ou plusieurs projets de solidarité porté par une personne ou un collectif de la Chambre vers l’extérieur ».

Doté d’une enveloppe de 3 000€, Les Solidaires s’est déroulé en différentes phases :

- Dépôt des projets : pendant un mois, les collaborateurs et collaboratrices ont pu proposer des initiatives solidaires.

- Vote : les membres du personnel ont pu voter pour soutenir l’une des actions solidaires déposées.

- Sélection du projet retenu : le projet « Un pas de Plus pour Olympe » a été sélectionné grâce aux votes des 100 agent⸱es ayant participé (50%) et à l’avis du jury (50%). Ce projet consiste à soutenir l’association L’Ascension d’Olympe fondée par une agente de la CAB. Ses objectifs sont les suivants :

-

- Permettre à sa fille Olympe, atteinte du syndrome de Pitt Hopkins de gagner en autonomie

- Soutenir la recherche sur cette maladie génétique rare ainsi que les autres familles qui y sont confrontées

- Sensibiliser le grand public

-

- Mise en œuvre du projet retenu : après validation par le comité de direction, l’équipe lauréate dispose d’une année pour réaliser son projet avec le soutien de l’institution. Concrètement, l’association va recevoir une enveloppe de 3 000€ pour financer les stages permettant d’améliorer la qualité de vie d’Olympe. Elle va aussi bénéficier de moyens de communication pour inciter les collègues à faire connaître l’association à leurs proches et à participer à une course de soutien.

Olympe, dont l’association a été lauréate des Solidaires

Les Éclaireurs : la définition collective des valeurs de l’institution

Cette consultation ponctuelle avait pour objectif de choisir collectivement les valeurs les plus représentatives de la CAB. Elle a permis aux membres du personnel de contribuer directement à la définition de l’identité de leur entreprise.

300 participant⸱es ont choisi entre une et trois valeurs parmi les 15 proposées. Ce vote a permis de définir les cinq valeurs socles de l’institution : l’utilité, la proximité, l’expertise, l’esprit d’équipe et l’autonomie. Ces valeurs reflètent ce que la CAB est aujourd’hui et ce qu’elle souhaite renforcer. Elles seront au cœur de ses projets et guideront ses actions dans les mois et années à venir.

Les clés de réussite de ce dispositif participatif

La réussite du dispositif participatif La Tribu repose sur quelques piliers essentiels.

Une gouvernance claire et un portage institutionnel fort

Avant son lancement, Sophie Bégot a tenu à s’assurer que La Tribu reposait sur une réelle volonté d’impliquer les agent⸱es. Elle explique : « Je prends l’exemple du greenwashing. Ça ne sert à rien de dire qu’on propose des concertations si c’est du marketing, et pas une réalité ». De fait, le dispositif bénéficie d’un soutien fort de la direction de la Chambre d’Agriculture. Les moyens humains et financiers mis à disposition en témoignent.

Le service Communication assure le portage opérationnel, il s’occupe donc de son animation globale et de la plateforme numérique dédiée. « Il y a un binôme qui assure le fonctionnement et l’amélioration continue du dispositif. Cette équipe gère également la communication et l’animation globale du dispositif et de l’outil numérique qui va avec », précise la cheffe du service Communication.

Outre le pilotage assuré par le service Communication, un⸱e « acteur⸱rice en charge » est nommé⸱e pour chaque concertation. Par exemple, l’animation des Solidaires a été confiée à une chargée de mission Ressources humaines. Elle a travaillé avec le service Communication pour définir la méthodologie de la démarche (étapes, méthodes, communication, etc.). « Le deal, c’est qu’il y ait un animateur ou une animatrice pour chacune des concertations, sinon ça ne vit pas », précise Sophie.

Un outil numérique adapté à chaque concertation

« La plateforme en elle-même, c’est facilitateur. Tu te connectes, t’as une idée, tu votes… C’est ergonomique pour les utilisateurs et utilisatrices », explique Séverine Denis, chargée de communication. La solution iD City permet une mise en place rapide des démarches et s’adapte aux différents besoins de concertation de la Chambre d’Agriculture. Sophie Bégot précise : « Et puis, c’est prêt, il n’y a pas de développement à faire. La plateforme existe depuis plusieurs années maintenant, elle a été éprouvée dans différents contextes ».

Sur la plateforme, chaque démarche dispose d’une page dédiée, sur laquelle les agent⸱es peuvent accéder à des contenus d’information. Il peut aussi bien s’agir d’une présentation de la démarche que du suivi des réalisations. Le personnel peut également participer selon les modalités proposées. Selon les démarches, les agent⸱es peuvent déposer des propositions, commenter les idées déposées ou bien voter pour leurs contributions préférées.

Vignettes des 4 démarches participatives sur la page d’accueil de la plateforme

Une communication active et continue

Le maintien d’une dynamique participative passe par une communication soutenue. « Cela ne peut pas vivre tout seul. Le portage de la communication interne est super important pour continuer à donner des infos sur toutes les réalisations », explique Sophie Bégot. Cette communication est continue, du lancement des concertations à la mise en œuvre des propositions qui en sont issues.

L’équipe met en place différents outils de communication, adaptés à chaque démarche : mise à jour la plateforme numérique dédiée, envoi des newsletters aux membres du personnel, diffusion des informations sur l’intranet…

Un équilibre entre numérique et présentiel

« Ce sont des allers-retours permanents », explique Sophie. « On a une plateforme qui permet de déposer des idées, mais le sujet n’est pas de rester dans le numérique, c’est de revenir dans notre quotidien d’entreprise ».

Cette hybridation se manifeste lors d’événements comme le hackathon des Explorateurs ou de réunions d’équipe qui peuvent être l’occasion de réfléchir collectivement à des idées dans le cadre des Inspirés.

Des défis à relever pour pérenniser La Tribu

Malgré ses réussites, la CAB reste vigilante sur plusieurs points pour assurer la pérennité de son dispositif participatif. « Il n’y a jamais rien de gagné, il faut toujours remettre du carburant dans la machine ! », prévient Sophie Bégot.

Maintenir la dynamique participative

Les premières éditions des Inspirés ont connu une baisse progressive du nombre d’idées déposées. 50 contributions ont été proposées lors de la première saison, contre une dizaine pour les suivantes. Si ce phénomène s’explique en partie par un effet « stock initial », il illustre la nécessité de veiller au maintien de l’engagement du personnel dans le dispositif participatif.

Démontrer l’impact concret des concertations

Les collaborateurs et collaboratrices attendent de voir la concrétisation de leurs propositions. Il est donc crucial d’assurer une transparence dans le traitement des contributions et de communiquer sur leur réalisation. « Les gens attendent aussi d’être convaincus qu’on en fait quelque chose », souligne Sophie Bégot. « Il faut donner de la visibilité à tout ce processus, y compris dans la réalisation des choses ».

Embarquer les nouveaux⸱elles collaborateur·trices

L’intégration des nouveaux⸱elles arrivant⸱es dans La Tribu est également un défi. La cheffe du service Communication explique : « Il faut qu’on embarque les nouvelles personnes qui intègrent la CAB ! Parce qu’elles peuvent passer 3 ans sans jamais en avoir entendu parler ».

Le service Communication met donc en place des moyens d’informer les nouvelles personnes qui rejoignent l’institution. L’équipe a notamment lancé une campagne de mailing dédiée. « Ils et elles arrivent avec ce qu’ils et elles ont vécu ailleurs, qui était super et qu’on va pouvoir implanter dans notre entreprise », indique Sophie Bégot.

Impliquer tous les échelons hiérarchiques

L’expérience des Explorateurs a montré l’importance du soutien managérial. « Il a fallu que les collègues sentent qu’il⸱elles avaient le soutien de leur manager pour s’autoriser à participer », note Sophie. Ce facteur clé pourrait être renforcé pour d’autres démarches comme Les Solidaires.

L’émergence d’une nouvelle culture d’entreprise

Au-delà des projets concrets qu’elle fait naître, le dispositif participatif La Tribu contribue à l’émergence d’une nouvelle culture d’entreprise au sein de la CAB. Plusieurs changements ont ainsi été observés :

- Le renforcement d’un sentiment d’appartenance à l’institution

- Une évolution dans la relation entre les membres du personnel et l’institution : « Aujourd’hui, on dit aux collaborateur⸱trices : l’entreprise t’appartient, et c’est à toi de la faire grandir, c’est à toi de l’améliorer, de faire bouger les lignes », ajoute Sophie.

- Le développement de la transversalité et du décloisonnement entre les équipes

- L’encouragement à l’innovation et à l’initiative

- La mise en place d’un véritable processus d’écoute interne. La cheffe du service Communication explique : « C’était aussi une manière de structurer un processus d’écoute interne et d’avoir un engagement. Non pas de réaliser toutes les idées, mais de toutes les étudier ».

- L’implication des collaborateur⸱trices au-delà de leurs objectifs professionnels. Pour Sophie Bégot, ce programme participatif a permis de dire aux agent⸱es : « Tu as des objectifs annuels, commerciaux, de réalisation… Ça c’est ton boulot, mais est-ce que tu as envie de t’impliquer au-delà de ça ? ».

Un changement culturel qui semble particulièrement séduire les nouveaux⸱elles collaborateur⸱trices, pour qui le sentiment d’utilité ne suffit plus. La Tribu devient ainsi un dispositif participatif permettant d’attirer et de fidéliser les personnes en quête de sens et d’impact dans leur travail.

La Tribu démontre qu’avec les bons outils, une volonté forte de la direction et des moyens dédiés, il est possible d’adopter un fonctionnement plus horizontal, où chaque agent⸱e peut s’impliquer au-delà de ses objectifs professionnels. Une expérience inspirante pour les entreprises qui souhaitent développer la participation de leurs collaborateurs et collaboratrices !

Quelques chiffres-clés

4 démarches participatives

Près de 300 comptes actifs sur 600 collaborateur⸱trices, soit 50% du personnel

276 contributions

920 commentaires

- Les Inspirés : 54 idées déposées, dont 27 en cours de réalisation

- Les Solidaires : 100 votant⸱es et 1 projet lauréat qui bénéficie du soutien financier et logistique de l’institution

- Les Explorateurs : 10 idées déposées, dont 1 retenue et aujourd’hui en cours d’incubation

- Les Éclaireurs : 300 votant⸱es ayant choisi les 5 valeurs socles de la CAB